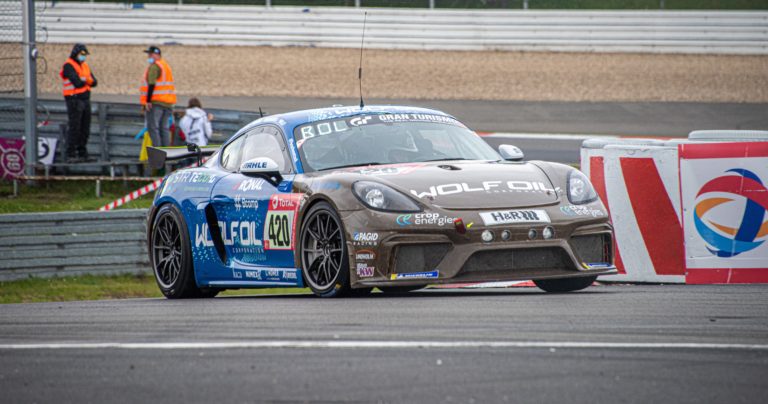

Quelle: Pexels / Kelly L

Quelle: Pexels / Kelly L  Quelle: Pexels / Kelly L

Quelle: Pexels / Kelly L Auf die Straße aus gutem Grund

Viele Menschen, eine Meinung – Demonstrationen sind eine Möglichkeit zu zeigen, dass dir etwas gegen den Strich geht. Das war aber noch nicht immer so, denn erst seit dem Eintreten der Demokratie haben wir das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Wir sagen dir, warum das in diesem Monat unser Topthema ist und wie du dich an der Challenge beteiligen kannst.

Es gibt eine breite Vielfalt an Themen, wofür Demonstrant*innen auf die Straße gehen, zum Beispiel gegen Tierversuche oder gegen Fremdenhass. Bekannte Demos finden meistens national oder sogar international am gleichen Tag in mehreren Städten statt, wie CSD (Christopher Street Day), BLM (Black Lives Matter) oder FFF (Fridays For Future).

Fridays For Future

Es begann mit einem einzigen Mädchen aus Schweden. Greta Thunberg hatte sich aus Protest zum Klimawandel entschlossen, drei Wochen lang die Schule zu streiken. Ihre Begründung: „Warum soll ich zur Schule gehen für eine Zukunft, die es vielleicht gar nicht mehr geben wird?“ Inzwischen haben insgesamt 14 Millionen Menschen im Kampf gegen den Klimawandel demonstriert.

Streiktermine und weitere Infos findet ihr auf der offiziellen FridaysForFuture Seite. Natürlich gibt es aber viele weitere Themen gegen die du demonstrieren kannst.

Wie bereite ich mich auf einer Demo vor?

Alles was du brauchst um ein Schild zu basteln, sind ein paar Stifte, ein altes Stück Karton und ein guter Spruch.

Demo Vorbereitung:

Informiere dich über die Thematik der Demo, die du besuchst. So kannst du dich vor Ort besser mit dem Geschehen identifizieren. Am besten liest du auch noch Infos zu der Demo. So kannst du die Route abchecken und sonstige Infos sammeln.

Informiere dich über die Thematik der Demo, die du besuchst. So kannst du dich vor Ort besser mit dem Geschehen identifizieren. Am besten liest du auch noch Infos zu der Demo. So kannst du die Route abchecken und sonstige Infos sammeln.

Wetterprognose checken:Schlechtes Wetter ist kein Grund um sich von einer Demo abhalten zu lassen. Falls es regnen sollte, bringe am besten wetterfeste Kleidung mit.

Wetterprognose checken:Schlechtes Wetter ist kein Grund um sich von einer Demo abhalten zu lassen. Falls es regnen sollte, bringe am besten wetterfeste Kleidung mit.

Gut gelaufen: Trage Sneaker oder sonstige Schuhe, in denen du gut laufen kannst. Bei einer Demo können schon mal so einige Schritte zusammenkommen.

Gut gelaufen: Trage Sneaker oder sonstige Schuhe, in denen du gut laufen kannst. Bei einer Demo können schon mal so einige Schritte zusammenkommen.

Was du sonst mitnehmen solltest: Mund-Nasen-Schutz, Trinken, Personalausweis, Ohrstöpsel, und Kleingeld.

Was du sonst mitnehmen solltest: Mund-Nasen-Schutz, Trinken, Personalausweis, Ohrstöpsel, und Kleingeld.

In Deutschland kommt es selten zu gefährlichen Ausschreitungen bei Demos. Trotzdem solltest du auf die Risiken vorbereitet sein. Um solchen Gefahren aus dem Weg zu gehen, beachtest du am besten diese Regeln:

In Deutschland kommt es selten zu gefährlichen Ausschreitungen bei Demos. Trotzdem solltest du auf die Risiken vorbereitet sein. Um solchen Gefahren aus dem Weg zu gehen, beachtest du am besten diese Regeln:

-

-

- keine Gesichtsbedeckung, das ist auf Demos verboten – außer Mund-Nasen-Schutz!

- kein Alkohol

- alles, was als Waffe genutzt werden könnte zuhause lassen, zum Beispiel Glasflaschen, Abwehr-Sprays oder Messer

- falls es zur Gewalt kommt, Demo sofort verlassen

- Und sonst so: Schaue, dass du deinen Müll mitnimmst und achte auf deine Mitmenschen.

-

Challenge #3: Steh auf!

Quelle: Foto von Linda Gschwentner

Quelle: Foto von Linda Gschwentner Möglichkeit 1: Besuche eine Demo! Informiere dich, welche Demos in deiner Nähe stattfinden. Suche dir eine aus, die dich anspricht und bastle dafür ein Demo Schild, was du mitnehmen kannst. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Tipp für alle in Dresden und Umgebung: Jährlich findet die Tolerave, eine Straßendemo für mehr Toleranz in Dresden statt. Sie ist eine Mischung aus friedlichem Protest und Tanzparty.

Möglichkeit 2: Online Aktivismus. Wenn du ein Thema gefunden hast wofür du brennst, kannst du Soziale Medien gut nutzen, um dein Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Deine Aufgabe besteht darin, ein Post zu deinem gewählten Thema zu erstellen und zu teilen. Ein paar Tipps dazu:

- Nutzte Hashtags. Finde heraus, was die Hashtags zu deinem Thema sind. Bekannte Hashtags sind zum Beispiel #blm für die Black Lives Matter Bewegung, #fff für die FridaysForFuture Bewegung, oder #mentalhealthmatters zum Thema psychische Gesundheit.

- Finde Aktivist*innen. Beispiele für deutsche Aktivist*innen sind @raulkrauthausen, Aktivist gegen Ableismus oder @thisisphenix, queere Aktivistin. Ihr Content könnten dich inspirieren und auch aktuelle Informationen zu deinem Thema bieten.

- Fakten checken. Um möglichst gute Fakten und/oder Nachrichten zu posten, solltest du nach passende Inhalte recherchieren und dabei auf vertrauliche Quellen achten.

Deine Challenge ist erfüllt, wenn du uns ein Screenshot von deinem Post oder ein Foto von dir bei einer Demo oder deinem Demo-Schild schickst.

Jetzt mitmachen!

Hier kannst du deinen Beitrag zu Challenge #3 hochladen. Falls du noch nicht für den Engagement-Coach registriert bist, bitte vorher hier vorbeischauen.

https://www.br.de/puls/themen/welt/demonstrieren-ohne-stress-dos-donts-100.html

c5e28461-a9c5-37d8-efe2-f279e3a2526b (kas.de)

Rekordzahlen bei Klimademos: Wo die meisten Menschen auf die Straße gingen – ZDFheute

Tolerave e.V. – Come together – Dresden

Die wichtigsten Protestbewegungen in Deutschland

The 10 Protests That Changed the Course of History Forever (buzzworthy.com)

13 significant protests that changed the course of history | Live Science