Quelle: Leon Bublitz/unsplash

Quelle: Leon Bublitz/unsplash  Quelle: Leon Bublitz/unsplash

Quelle: Leon Bublitz/unsplash  Quelle: Leon Bublitz/unsplash

Quelle: Leon Bublitz/unsplash  Quelle: Leon Bublitz/unsplash

Quelle: Leon Bublitz/unsplash  Quelle: Unsplash: von NASA

Quelle: Unsplash: von NASA  Quelle: Unsplash: von NASA

Quelle: Unsplash: von NASA  Quelle: Pixabay: andreas160578

Quelle: Pixabay: andreas160578  Quelle: Pixabay: andreas160578

Quelle: Pixabay: andreas160578  Quelle: pixabay: labwebmaster

Quelle: pixabay: labwebmaster  Quelle: pixabay: labwebmaster

Quelle: pixabay: labwebmaster  Quelle: Pixabay: ColiN00B

Quelle: Pixabay: ColiN00B  Quelle: Pixabay: ColiN00B

Quelle: Pixabay: ColiN00B  Quelle: Tariq Abro, Pixabay

Quelle: Tariq Abro, Pixabay  Quelle: Tariq Abro, Pixabay

Quelle: Tariq Abro, Pixabay

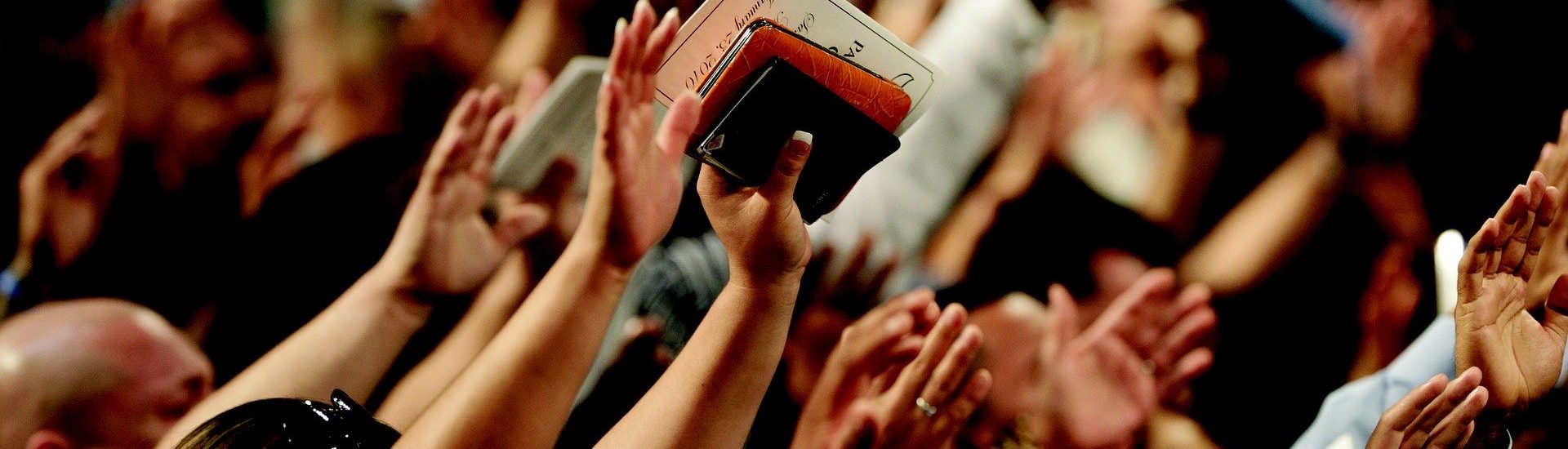

„Allāhu akbar!“ – vielleicht kennt ihr diesen Ausruf. Es ist der Schlachtruf, den praktisch jeder Selbstmordattentäter benutzt, bevor er sich und andere in die Luft sprengt. Viele Menschen verbinden ihn deshalb mit schrecklichen Bildern. „Allāhu akbar!“ sind aber auch die ersten beiden Worte des Adhān. Fünf mal am Tag erklingt der Adhān von zigtausenden Minaretten in aller Welt und ruft alle Muslime in Hörweite zum Gebet. Eine ganz friedliche Sache also. Zwei Worte, die sich eigentlich ganz einfach übersetzen lassen – nämlich mit „Gott ist groß!“ – können ganz unterschiedlich verstanden werden. Entweder als Aufruf zum Jihad (also zum „heiligen Krieg“) oder zur inneren Einkehr, zur Hinwendung zu Gott.

Wir merken: Religionen sind komplex. Für die meisten Muslime ist der Islam einfach „nur“ ihre Religion, die ihnen vorgibt, wie sie leben. Für manche Menschen, die sich als Muslime bezeichnen, steht der Islam über allem und jeder, der das anders sieht, gilt als Feind. Sie berufen sich dabei auf einzelne Stellen des Korans und blenden andere vollkommen aus – doch dazu später.

Vorerst ein paar Zahlen: Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leben rund fünf Millionen Muslime in Deutschland (insgesamt 83 Millionen Einwohner). Die Studie mit dem Stand Dezember 2015 ist die umfangreichste, die es aktuell dazu gibt. Die Zahlen schwanken, ein Verzeichnis beispielweise, in dem Muslime registriert sind, gibt es nicht. Rund 27.000 Muslime in Deutschland gelten laut Verfassungsschutz als potenziell gewaltbereite Islamisten (2018). Damit sind sie also innerhalb der muslimischen Community eine kleine Minderheit.

Welchen Zusammenhang gibt es nun zwischen Islam und Islamismus? Versuchen wir mal, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Dafür ist vorher hilfreich zu wissen, wie alles begann. Hier ein kleiner geschichtlicher Abriss zur Entwicklung des Islam.

Den Islam gibt es nicht seit dem Urknall, er entstand im 7. Jahrhundert n. Chr. Die ersten 200 Jahre seiner Existenz waren allerdings ziemlich rasant. Der Prophet Mohammed erfährt, so die Überlieferung im Koran, ungefähr im Jahre 610 die erste Offenbarung Gottes in Gestalt des Engels Gabriel. Weitere Offenbarungen folgen, später werden sie im Koran zusammengefasst. Darin geht es um alles Mögliche, von sozialen Regeln über den Umgang zwischen Männer und Frauen, den Wucherzins, Glücksspiel, Alkohol bis hin zum Händewaschen nach dem Sex.

In den folgenden zwölf Jahren gelang es Mohammed, die Menschen in seiner Heimat von seinen Lehren zu überzeugen. Die dort lebenden und vorher zerstrittenen Stämme sind nun geeint und folgen seiner Religion, dem Islam. Doch schon kurz nach dem Tod des Propheten im Jahre 632 gab es Ärger. Denn Mohammeds Erben waren von Anfang an zerstritten. Einige sahen im Cousin des Propheten, Ali, dessen einzigen wahren Nachfolger. Sie spalteten sich von der Mehrheit der Muslime ab und entwickelten ihre eigene Form des Islam. Die Anhänger dieser Richtung nennt man Schiiten. Die große Mehrheit der Muslime, nämlich 80 bis 90 Prozent, heißen Sunniten. Neben den Sunniten und Schiiten gibt es heute noch einige andere Glaubensrichtungen des Islam.

Mohammeds Nachfolger legten auch ein ziemliches Tempo vor: In den 100 Jahren nach seinem Tod erobern muslimische Herrscher im Westen ganz Nordafrika und Spanien, im Osten den heutigen Irak, Iran, Syrien und Afghanistan. In Europa herrschte finsteres Mittelalter, die muslimische Welt war hingegen zu jener Zeit der Gipfel der Zivilisation. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Wissenschaft, Musik und Literatur erlebten eine Blüte. Angehörige anderer Religionen wie Christen und Juden wurden von den muslimischen Herrschern meist toleriert.

Wer sind jetzt aber diese Islamisten, von denen alle immer reden? Innerhalb des sunnitischen Islam gibt es einige extreme Strömungen, die jede Form von Modernisierung (theoretisch) ablehnen und sich als Verfechter eines „unverfälschten“ Glaubens wie zu Zeiten Mohammeds sehen. Ziel der Islamisten ist die vollständige Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach ihren Regeln und am Ende die Errichtung eines „Gottesstaates“ – zum Teil auch mit moderner Technik, Gewalt und hochentwickelten Waffen. Islamisten beziehen sich ausschließlich auf den genauen Wortlaut des Koran. Das bringt sie allerdings – eigentlich – in eine verzwickte Lage, denn im Koran stehen ziemlich viele Dinge, die auch als Widerspruch verstanden werden können. Sehr eindeutig sind die Aussagen meistens nicht, denn der Koran ist im Original in einer sehr altertümlichen, schwer zu deutenden Sprache geschrieben.

Quelle: Pixabay: von mohamed_hassan

Quelle: Pixabay: von mohamed_hassan

In Sure 9:30 heißt es zum Beispiel: „Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den Jüngsten Tag glauben, und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und die nicht dem wahren Glauben folgen …“ Das kann man als Aufruf zum Jihad, zum Krieg gegen alle „Ungläubigen“, verstehen und dazu, so viele wie möglich von ihnen umzubringen. Andererseits heißt es aber in Sure 2:256 „es soll kein Zwang sein im Glauben“ und in Sure 5:32 „wenn jemand einen Menschen tötet (…) so soll es sein, als hatte er die ganze Menschheit getötet“. Was nun?

Einige Suren scheinen zu sagen, dass Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind. So heißt es in Sure 4:34: „Die Männer sind die Verantwortlichen über die Frauen, weil Allah die einen vor den andern ausgezeichnet hat.“

Andererseits ist in den heiligen Schriften von vielen Dingen die Rede, in denen Mann und Frau gleichberechtigt sind. So darf sich auch eine Frau zum Beispiel sehr wohl von ihrem Mann trennen und ist „in Güte von ihm zu entlassen“ (Sure 2:229).

Und in einer Hadith – also einem überlieferten Ausspruch des Propheten – heißt es: „Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim, Mann oder Frau“. Dennoch finden manche konservative Muslime Bildung für Frauen und die Trennung von ihren Männern extrem verwerflich.

Die Frauen Mohammeds selbst waren übrigens ziemlich emanzipiert. Seine erste Ehefrau Khadidscha war eine erfolgreiche Geschäftsfrau – und seine Chefin, als sie sich kennenlernten. Und – fun fact – sie machte später ihm den Heiratsantrag und nicht umgekehrt. Auch Aischa, die jüngste Frau des Propheten, soll ziemlich selbstbewusst gewesen sein, heißt es in den Überlieferungen. Nach seinem Tode mischte sie in politischen Auseinandersetzungen kräftig mit.

Noch mal zurück zum Jihad. Schon der Begriff ist nicht eindeutig. Meist wird er als Ausdruck für den blutigen Kampf gebraucht, um einen islamistischen Gottesstaat zu errichten. Im Koran bedeutet Jihad aber vor allem das friedliche spirituelle Bemühen jedes einzelnen Gläubigen um das richtige religiöse und moralische Verhalten gegenüber Gott und den Mitmenschen.

Und nun? Es ist und bleibt kompliziert, wenn es um den „richtigen“ Glauben geht. Aber es hilft auf jeden Fall, den Argumenten der einen Seite nicht blind zu glauben. Man sollte auch die Argumente der anderen Seite betrachten. Wenn euch jemand sagt, „es steht aber so und so im heiligen Koran geschrieben“, dann ist das nicht zwangsläufig ein ewiges Gesetz, denn unter Umständen steht im Koran auch irgendwo das Gegenteil.

Wenn du Hass und Diskriminierung beobachtest, kannst du das zum Beispiel hier online melden. Das Portal ist ein Angebot von jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Quelle: Pixabay: von jaefrench

Quelle: Pixabay: von jaefrench  Quelle: Pixabay: von jaefrench

Quelle: Pixabay: von jaefrench

Jeder kann glauben, an wen oder was er will. Steht so auch in unserem Grundgesetz. „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“, heißt es dort in Artikel 4. In der Praxis steht dabei Gott auf der Hitliste ziemlich weit vorn, auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Laut Shell-Studie (2018) glaubt ein Drittel der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland an Gott.

Klar, das waren schon mal mehr. In früheren Zeiten war Gott (egal, ob in der jüdischen, christlichen oder muslimischen Ausführung) die einzige unabhängige Instanz, die sagte, wo es langgeht. Religionen gaben – und geben – unter anderem vor, was richtig oder falsch ist, welche Regeln zu beachten sind. Sie bilden das moralische Grundgerüst, nach dem die Gläubigen sich richten.

Quelle: Pixabay: Free-Photos

Quelle: Pixabay: Free-PhotosAllerdings sind Religionen und ihre Schriften nicht immer eindeutig. Auch wenn beispielsweise die Bibel oder der Koran ziemlich dicke Bücher sind, haben sie nicht unbedingt die Antwort auf alle Fragen dieser Welt. Dazu kommt: Die Aussagen darin sind mitunter schwer verständlich und bisweilen widersprüchlich. Was sie konkret zu bedeuten haben, ist oft Auslegungssache.

An keiner Stelle der Bibel oder des Korans sagt Gott „Gehe hin und bring so viele Menschen um wie möglich!“ Trotzdem passiert und passierte genau das immer wieder – weil manche Menschen in dem Glauben sind, in dieser oder jener Stelle in den heiligen Schriften habe Gott genau das eigentlich gemeint. Deshalb haben diese Menschen Kreuzzüge gestartet und zigtausende vermeintliche Hexen umgebracht, sie sind mit Flugzeugen in Hochhäuser geflogen und töten bei Terroranschlägen andere unschuldige Menschen.

Dass es zu solchen Grausamkeiten im Namen der Religion kommen kann, beruht auf drei simplen Prinzipien, die eigentlich leicht zu durchschauen sind:

Eine Person oder eine Gruppe von Personen behauptet, etwas sei Gottes Wille, denn es stehe dort und dort in der heiligen Schrift. Wenn man dann aber nachschlägt, steht das da meist nicht so eindeutig. Religiöse Hardliner sagen dann, dass man es so und so verstehen müsse. Dabei verschweigen sie gern, dass an anderen Stellen der heiligen Schrift möglicherweise praktisch das Gegenteil steht. Trotzdem hält so manche*r diese religiösen Fanatiker*innen für glaubwürdig. Sie haben die heiligen Schriften schließlich jahrelang studiert – behaupten sie zumindest – im Unterschied zu den meisten „normalen Menschen“, die sich mit ihren alltäglichen Problemen beschäftigen und ihr Leben auf die Reihe kriegen müssen. Man nennt diesen Mechanismus Autoritätsgläubigkeit und mit dem Glauben an Gott hat das nichts zu tun: Wir neigen dazu, uns jemandem, der vermeintlich über uns steht, unterzuordnen. Genau so funktionieren übrigens auch Diktaturen: Ein Führer befiehlt, das Volk folgt.

Es ist immer ziemlich praktisch, wenn es einen Feind gibt. Jemanden, der an allem, was schiefläuft, schuld ist – die „Ungläubigen“ zum Beispiel. Die gilt es dann zu bekämpfen, bis die Welt wieder in Ordnung ist. Solche Feindbilder sind auch psychologisch praktisch: Da die anderen böse oder minderwertig sind, wird alles für okay erklärt, was gegen sie gerichtet ist, am Ende auch die größten Grausamkeiten. Was die Feindbilder betrifft, befinden sich religiöse Fanatiker ebenfalls in guter Gesellschaft von Diktatoren und anderen Extremisten. Nur dass die Feinde bei denen andere sind: Ausländer/innen, Linke, Rechte, das Großkapital, die „jüdische Weltverschwörung“.

Um ihre Ziele zu erreichen, entwerfen religiöse Extremisten gern ein sehr einfaches Bild von einer idealen, unkomplizierten Welt. Auch das haben sie mit politischen Extremisten gemeinsam, nur dass die keinen Gottesstaat errichten wollen, sondern die „Herrschaft des Volkes“ oder einen völkisch-nationalistischen Staat. Aber „das Volk“ gibt es nicht, eine Gemeinschaft ohne Widersprüche gibt es nicht. Das Märchen von der idealen Welt, in der alle das Gleiche wollen, ist und bleibt eine Wunschvorstellung. Auch wenn das so schön einfach wäre. Dieser Weg führt in die Katastrophe, dafür gibt es in der Geschichte genug Beispiele.

Es ist nun mal leider so: Die Welt ist kompliziert. Die Frage nach einer gerechten, lebenswerten Gesellschaft ist kompliziert. Auch viele Fragen der Religion sind kompliziert. Und ja, es gibt auch viele Antworten auf all diese Fragen. Aber welche kann man wirklich glauben, wem vertrauen? Das musst du selbst rausfinden. Der Weg dahin heißt Self-Empowerment.

Quelle: Pixabay: von geraltFragen sind erlaubt

Quelle: Pixabay: von geraltFragen sind erlaubtSelf-Empowerment – was soll das denn sein? Der Begriff bedeutet so viel wie Selbstermächtigung und beschreibt einen Prozess, in dem man zu seiner eigenen „Power“ findet. Das ist besonders in Situationen wichtig, in denen man sich benachteiligt fühlt oder diskriminiert wird, wenn andere einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat, wenn man sich machtlos und alleingelassen fühlt, wenn man nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Self-Empowerment bedeutet, dass man von der eigenen Schwäche zur eigenen Stärke findet. Aber wie funktioniert das? Am Anfang stehen drei Fragen:

Es steckt schon im Wort: Selbstermächtigung führt dazu, dass du die Macht übernimmst – und zwar nicht über andere, sondern über dich selbst, über dein Leben. Was hindert dich daran? Da gibt es mehr Dinge, als man denkt. Die Gesellschaft, die Familie, Freunde, die Glaubensbrüder und -schwestern – sie alle wollen dir sagen, wo es langgeht, was richtig und was falsch ist. Damit haben sie Macht über dich, denn wenn du aus der Reihe tanzt, gibt es auch mal Stress. Der erste Schritt ist, all diese Ansprüche zu erkennen – und zu schauen, was die (fremde) Macht mit dir macht.

Der zweite Schritt ist: Hinterfrage die Dinge! Wer sagt denn, dass irgendeine Sache gut ist, nur weil andere das behaupten oder weil es schon immer so ist? Kann es nicht genauso gut sein, dass es genau anders herum ist? Denke darüber nach, schau was die Gegenposition ist und versuche dir vorzustellen, was genau das bedeuten würde und was die Folgen wären. Und wenn jemand behauptet „Aber Gott oder sein Prophet sagt …!“ dann versuche herauszufinden, ob das überhaupt stimmt. Was genau hat Gott gesagt und wo steht das? Was genau meint der Prophet und hat er vielleicht an anderer Stelle noch etwas ganz anderes gesagt?

Wenn du die vermeintlichen „Wahrheiten“, von allen Seiten betrachtet hast, versuche herauszufinden, wie du darauf reagieren kannst. Es gibt immer mindestens zwei mögliche Wege, meistens sogar mehr. Um rauszufinden, welcher der richtige für dich ist, gibt es zwei ganz wichtige Aspekte: Der Weg sollte sich für dich selbst gut anfühlen und niemals dazu führen, jemand anderem zu schaden. Wenn du festgestellt hast, welchen Weg du einschlagen willst, kommt das Schwierigste: Du musst ihn auch gehen. Dabei wird es 1.000 Hindernisse geben und Menschen, die dir sagen, dass es der falsche ist. Und vielleicht stimmt das sogar. Aber auch unterwegs immer wieder Fragen zu stellen – und vielleicht sogar die Richtung nochmal zu ändern – ist ebenfalls erlaubt.

Wenn du Hass und Diskriminierung beobachtest, kannst du das zum Beispiel hier online melden. Das Portal ist ein Angebot von jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Quelle: unsplash, Randy Colas

Quelle: unsplash, Randy Colas  Quelle: unsplash, Randy Colas

Quelle: unsplash, Randy Colas

28. Juli 2017, Hamburg-Barmbeck, bei Edeka: Ahmad A. sticht im und später vor dem Supermarkt mit einem Messer auf mehrere Menschen ein. Einer stirbt, mehrere andere sind zum Teil schwer verletzt. Der Täter wird festgenommen und steht drei Monate später vor Gericht. Dort sagt er, er hätte gern noch mehr Menschen umgebracht und selbst als Märtyrer sterben wollen. Das Gericht muss nun entscheiden: War der Mann psychisch krank oder ein islamistischer Extremist? Ein Gutachter schloss eine Psychose aus, Ahmad A. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Bleibt die Frage: Warum tut ein Mensch so etwas, wie tickt ein Extremist?

Extremismus ist eine spezielle Form, eine politische oder religiöse Einstellung durchzusetzen – wenn es sein muss, mit Gewalt. Extremisten können Rechtsextreme sein oder Islamisten oder Linksextreme, zum Beispiel. Allen gemeinsam ist:

Demokratie, Toleranz, Meinungsfreiheit und die Rechte anderer sind ihnen egal.

Demokratie, Toleranz, Meinungsfreiheit und die Rechte anderer sind ihnen egal.

Intoleranz – Das bedeutet, sie halten ihre eigene politische oder religiöse Einstellung für die einzig richtige.

Intoleranz – Das bedeutet, sie halten ihre eigene politische oder religiöse Einstellung für die einzig richtige.

Missionsbewusstsein – Da die eigene Meinung die vermeintlich einzig richtige ist, viele andere Menschen das aber (noch) nicht glauben wollen, müssen sie aus Sicht der Extremisten bekehrt werden, auch gewaltvoll.

Missionsbewusstsein – Da die eigene Meinung die vermeintlich einzig richtige ist, viele andere Menschen das aber (noch) nicht glauben wollen, müssen sie aus Sicht der Extremisten bekehrt werden, auch gewaltvoll.

Ziel ist die Errichtung einer Gesellschaft nach den eigenen Vorstellungen, auch wenn dafür unschuldige Menschen sterben müssen.

Ziel ist die Errichtung einer Gesellschaft nach den eigenen Vorstellungen, auch wenn dafür unschuldige Menschen sterben müssen.

Die Ideologie der Nationalsozialisten: Die sogenannten „Arier“, in erster Linie die Deutschen, standen über allen anderen. Die Juden, weitere angeblich „minderwertige Rassen“ und alle politischen Gegner waren „minderwertig“. Sie sollten vernichtet werden, was am Ende auf schreckliche Weise auch geschah. Der Weg zur Macht, den die Nationalsozialisten gingen, war eine Mischung aus Gewalt und legalen Methoden. Mit einem „Ermächtigungsgesetz“ verhalf das vorher geschwächte deutsche Parlament Adolf Hitler endgültig zur Alleinherrschaft. Danach landeten die Gegner der Nazis – und das waren alle, die offen eine andere Meinung vertraten – massenweise in Konzentrationslagern oder wurden direkt ermordet. Wenn Extremisten die Macht erst mal haben, agieren sie meistens ziemlich hemmungslos. Die Nazis beispielsweise begannen den Zweiten Weltkrieg, bei dem 60 Millionen Menschen getötet wurden, darunter ein Großteil der europäischen Juden.

Die Ideologie der russischen Kommunisten Anfang des 20. Jahrhunderts: Alle Ungerechtigkeit der Welt basiert auf Ausbeutung, darum muss man den Ausbeutern („Kapitalisten“) die Macht nehmen und sie den Ausgebeuteten (Arbeiter und Bauern) geben. Dabei setzten diese Kommunisten von Anfang an auf Gewalt. Und nachdem sie die Macht errungen hatten, war damit noch lange nicht Schluss. Besonders in den 1930er und 40er Jahren schickte der sowjetische Diktator Stalin seine Gegner massenweise ins Straflager oder in den Tod. Genaue Opferzahlen sind umstritten, aber Stalin hat wohl nicht weniger Menschen auf dem Gewissen als Hitler. Dennoch war am Ende das Versprechen von Gerechtigkeit und Wohlstand für alle nicht einzuhalten: Die Sowjetunion und ihre Vasallenstaaten gingen vor allem wegen ihrer völlig maroden Wirtschaft unter.

Islamisten berufen sich auf den Islam und legen die Überlieferungen dieser Religion besonders streng aus. Das Ziel von Islamisten aus aller Welt ist ein Gottesstaat nach Regeln aus dem Mittelalter – nach dem vermeintlichen Willen Gottes. Gegen die immer kompliziertere und unübersichtliche Welt setzen sie die einfachen Regeln und klaren Strukturen ihres Weltbildes und versuchen so, das Denken und Handeln der Menschen zu beeinflussen. Damit konnten sie genügend Anhängerinnen und Anhänger gewinnen, um zwischen 2014 und 2018 ein großes Gebiet im Nahen und mittleren Osten zu erobern und einen „Islamischen Staat“ zu gründen – und zwar mit brutaler Gewalt. Auch in Europa und anderen Teilen der Welt operieren Islamisten oft mit Gewalt und Terroranschlägen. Deshalb machte ein breites Bündnis aus muslimischen und nicht-muslimischen Armeen der Herrschaft des „Islamischen Staates“ ein gewaltsames Ende. Besiegt ist der Islamismus damit nicht – seine einfache Ideologie findet immer noch Anhänger.

Quelle: Pixabay: von niekverlaanUnterschiedlich sind allerdings die Mittel, mit denen Extremisten ihr Ziel – die Macht – erreichen wollen. Gewalt ist nur eins davon. Bevor sie die Macht haben, operieren manche Extremisten erst mal mit legalen Mitteln, um möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Wenn sie später an der Macht sind, werden alle Gegner dann doch gewaltsam bekämpft. Welche Strategien Extremisten gerade anwenden, kann also unterschiedlich sein. Die Auswirkungen sind aber ähnlich: Extremismus führt zu Leid und Unrecht, am Ende gibt es meistens Tote. In vielen Fällen sogar sehr, sehr viele.

Quelle: Pixabay: von niekverlaanUnterschiedlich sind allerdings die Mittel, mit denen Extremisten ihr Ziel – die Macht – erreichen wollen. Gewalt ist nur eins davon. Bevor sie die Macht haben, operieren manche Extremisten erst mal mit legalen Mitteln, um möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Wenn sie später an der Macht sind, werden alle Gegner dann doch gewaltsam bekämpft. Welche Strategien Extremisten gerade anwenden, kann also unterschiedlich sein. Die Auswirkungen sind aber ähnlich: Extremismus führt zu Leid und Unrecht, am Ende gibt es meistens Tote. In vielen Fällen sogar sehr, sehr viele.

Die Beispiele zeigen: Extremismus mündet am Ende immer in Gewalt und unermesslichem Leid. Eine humane Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn man Menschen mit einer anderen politischen oder religiösen Überzeugung die gleichen Rechte zugesteht wie sich selbst.

Manche extremistischen Ideen erscheinen nicht auf Anhieb komplett irre oder erscheinen gar „richtig“. Es hilft ein einfaches Gedankenexperiment: Stell dir vor, du bist von irgendeiner Sache so überzeugt, dass du es okay findest, sie mit Gewalt durchzusetzen. Dass du es okay findest, ihre Gegner sogar zu foltern oder grausam umzubringen. Nun stell dir die Sache mit vertauschten Rollen vor: Du selbst wärst in der Gewalt eines Extremisten, der von seiner Sache überzeugt ist. Oder dein Bruder, deine Schwester, dein Vater oder deine Mutter wären es. Du merkst schon: Extremismus, welcher Sorte auch immer, führt in die Hölle auf Erden, wenn man ihn lässt.

Wenn du Hass und Diskriminierung beobachtest, kannst du das zum Beispiel hier online melden. Das Portal ist ein Angebot von jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Quelle: Pixabay: von Ohmydearlife

Quelle: Pixabay: von Ohmydearlife  Quelle: Pixabay: von Ohmydearlife

Quelle: Pixabay: von Ohmydearlife „Loser!“, „Schwuchtel!“, „Kanake!“, „Kopftuchschlampe!“ – wahrscheinlich musste sich jeder, der nicht Mainstream ist, der mit Akzent spricht oder ein Kopftuch trägt, schon mal solche Worte anhören. Menschen werden diskriminiert, weil sie „anders“ aussehen, nicht exzellent deutsch sprechen oder eine „andere“ Religion haben. Diskriminierung geht aber natürlich auch subtiler: Wenn in Deutschland Menschen mit dunklerer Hautfarbe oft gefragt werden, wo sie herkommen, in der Bahn besonders akkurat kontrolliert werden oder ihre Noten immer einen Tick schlechter ausfallen, als sie es verdient hätten, dann ist das ebenfalls diskriminierend, selbst wenn es manchmal unbewusst passiert.

Wenn wir mal genauer hinschauen sehen wir: Diskriminierung ist keine Frage der Herkunft oder einer bestimmten Religion.

Da wird einer runtergemacht und als Loser betrachtet, weil er nicht in Marken-Sneakers durchs Leben springt, sondern in No-Name-Tretern.

Da wird einer runtergemacht und als Loser betrachtet, weil er nicht in Marken-Sneakers durchs Leben springt, sondern in No-Name-Tretern.

Da kriegt eine(r) den Job nicht, weil Frauen beziehungsweise Männer das ja angeblich nicht so gut können.

Da kriegt eine(r) den Job nicht, weil Frauen beziehungsweise Männer das ja angeblich nicht so gut können.

Da wird einer als Schwuchtel beschimpft, weil er auf Jungs steht.

Da wird einer als Schwuchtel beschimpft, weil er auf Jungs steht.

Da wird einer auf offener Straße geschlagen, weil er eine Kippa trägt.

Da wird einer auf offener Straße geschlagen, weil er eine Kippa trägt.

Das sind alltägliche Situationen, die viele von uns schon mal erlebt haben. Als Beobachter, als Opfer, als jemand, der mitmacht.

Eine ganz alte Geschichte

Diskriminierung ist, genau genommen, ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Schon unsere Vorfahren konnten sich in der eigenen Hood relativ sicher fühlen. Wenn sie aber auf eine fremde Sippe trafen, war Vorsicht geboten. Man konnte ja nie wissen, was „die anderen“ im Schilde führten. Auszutesten, wo der andere so steht, wie er sich unterscheidet oder welche Merkmale uns bekannt vorkommen, hilft uns, das Fremde einzuordnen. Diese Skepsis ist uns wahrscheinlich einprogrammiert, ganz egal, ob sie im Einzelfall begründet ist oder nicht. Ist Diskriminierung also ganz normal?

Ist sie nicht! Denn wie wir mit dieser Ur-Skepsis umgehen, liegt ganz bei uns. Im Grunde gibt es vier Möglichkeiten:

„Ok, die anderen sind sehr anders als ich, deshalb sollten wir nichts miteinander zu tun haben.“

Die Folge ist: Man sucht sich nur noch Freunde, die genau so sind wie man selbst. Die alle von da kommen, wo man selbst herkommt, die das Gleiche glauben, die genauso aussehen, die das Gleiche gut oder schlecht finden. Die eine Sippe hier, die anderen dort, die Fronten sind klar. Aus der gegenseitigen Skepsis können jedoch regelrechte Feindbilder werden. Es braucht dann nur einen Funken, damit der zerbrechliche Frieden platzt und umschlägt in offene Aggression.

„Ok, die anderen sind sehr anders als ich, das kann nicht funktionieren. Der Stärkere gewinnt!“

Aus gegenseitigen Vorurteilen werden auch hier Feindbilder, und zwar auf beiden Seiten. Wenn dann Vertreter der einen Seite Dinge tun, die genau zu diesem Schubladendenken passen, wird das Feindbild vermeintlich bestätigt und auf die gesamte Gruppe übertragen. Das kann dann in Gewalt umschlagen. Angefangen haben natürlich immer die anderen, schuld sind immer die anderen. Entweder endet es damit, dass die eine Seite gewinnt und die andere Seite unterdrückt wird. Damit wollen sich die Verlierer natürlich nicht abfinden, denn wer ist schon gern Opfer. Also geht das Ganze von vorne los. Oder es gibt keinen eindeutigen Sieger und alles endet ebenfalls in einer endlosen Kette aus Gewalt und Gegengewalt.

„Ok, die anderen sind sehr anders als ich, aber sie sind in der Mehrzahl. Deshalb, muss ich mich anpassen. Sonst gibt es nur Stress, will ja keiner.“

Kann man versuchen, wird aber unter Umständen nicht funktionieren, wenn man dafür alle seine Überzeugungen, Traditionen, Gewohnheiten über Bord werfen muss. Wenn man sich selbst verleugnen muss. Assimilation (Anpassung) ist nur dann eine Option, wenn man bereit ist, in jeder Beziehung so zu werden, wie „die anderen“, wie der Mainstream. Und womöglich funktioniert es auch dann nicht – falls man äußerlich immer noch „anders“ aussieht.

„Ok, wenn wir uns gegenseitig nicht verstehen, sollten wir mal miteinander reden.“

Es ist hilfreich, nicht gleich eine Abwehrhaltung einzunehmen, wenn uns der jeweils andere komisch vorkommt. Wir werden feststellen: Über manche Dinge denken wir gar nicht so verschieden. Über andere schon – dann sollten wir darüber diskutieren. Bei manchen Dingen werden wir unterschiedlicher Meinung bleiben, aber das muss auch nicht schlimm sein. Integration ist eine Aufgabe für beide Seiten. Und sie erfordert Neugier. Auch Neugier ist ein Mechanismus, den wir noch aus der Steinzeit geerbt haben: Sie ist vielleicht die wichtigste unserer menschlichen Eigenschaften. Jahrtausendelang hat sie dafür gesorgt, dass wir neue Erkenntnisse gewinnen, dass wir herausfinden, wo es das beste Essen gibt, wie man Feuer macht, wie man sich das Leben besser machen kann.

Nun ist die Welt leider nicht perfekt – bis wir uns alle gegenseitig integriert haben, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Bis dahin kann es helfen, wenn wir ein paar Strategien haben, mit denen wir reagieren können, wenn wir selbst oder jemand anderes diskriminiert wird. Hier sind ein paar davon.

Du musst nicht über jedes Stöckchen springen, das man dir hinhält. Verbale Angriffe kann man auch mal ins Leere laufen lassen. „Für diesen Quatsch hab ich gerade keine Zeit“, kann eine Antwort sein, um den Angriff des Gegenübers auszubremsen. Manchmal ist auch keine Reaktion die beste Reaktion, schon um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, um sich selbst zu schützen.

Auf Dauer schafft man Diskriminierung nur aus der Welt, wenn man dagegen aufsteht. Egal, ob du selbst oder jemand anderes betroffen ist: Wenn du merkst, dass sich jemand diskriminierend verhält, sprich sie oder ihn darauf an. Bleibe höflich, reagiere nicht mit einer Gegenaggression, das bringt gar nichts. Manche Leute diskriminieren nicht absichtlich und können aus deinem Hinweis vielleicht was lernen. Weise den oder die Täterin auf Widersprüche, Fehler und falsche Verallgemeinerung in ihren Aussagen hin.

Wenn dich jemand diskriminiert, versucht er oder sie dich zu erniedrigen und sich selbst über dich zu stellen. Zeige in Sprache, Körperhaltung und Inhalt deiner Antwort, dass du kein leichtes Opfer bist. Bleib sachlich. Noch mal: Wenn du selbst aggressiv wirst, eskaliert die Situation unter Umständen. Damit schadest du nur dir selbst.

Beteilige dich aktiv an Aktionen und Organisationen, die sich gegen Diskriminierung stark machen. Die Gemeinschaft gibt dir Kraft und die Aktionen können zu Veränderungen führen. Egal ob politische Aktionen, Sport oder Kunst- und Kulturprojekte – es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.

Lerne so viel du möchtest über Diskriminierung. Das kann dir helfen, die Diskriminierung zu durchschauen und zu verstehen, wann jemand eindeutig deine Rechte oder die Rechte anderer verletzt. Dann kannst du entsprechend reagieren und dich dagegen wehren.

Wenn du offen diskriminiert wirst: Sprich Umstehende an, damit sie dir gegebenenfalls helfen. Wenn Gewalt ins Spiel kommt und Gesetze gebrochen werden, sind die Polizei und die Gerichte dafür zuständig. Sie können aber meist erst aktiv werden, wenn es eine Anzeige gibt. Es gibt Beratungsstellen und Notfalltelefone, die dir weiterhelfen können, Sozialarbeiter in deiner Schule oder Antidiskriminierungsbeauftragte.

Wenn du Hass und Diskriminierung beobachtest, kannst du das zum Beispiel hier online melden. Das Portal ist ein Angebot von jugendschutz.net, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Quelle: Josh Boot/unsplash

Quelle: Josh Boot/unsplash  Quelle: Josh Boot/unsplash

Quelle: Josh Boot/unsplash In Kooperation mit dem Projekt „Smart Kid? Smart Grid! Das Turnier mit Energie“ – Mehr Infos unter netzausbaumachtschule.de

Damit wir unseren Blog stetig weiterentwickeln können, erfassen wir anonymisiert und DSGVO-konform verschiedene Nutzungsstatistiken (Web-Tracking). Informationen und Widerrufsmöglichkeiten findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Des Weiteren setzen wir auf dieser Webseite technisch notwendige Cookies ein. (Informationen & Einstellungen.)